Hohe (Mindest-) Strafen zeigen im Strafrecht keine präventive Wirkung – das zeigen alle Studien. Die meisten Straftaten werden aus einem spontanen Entschluss heraus und ohne vernünftige Abwägung hinsichtlich der Folgen begangen. Davon unbeeindruckt meint die Politik die Strafen immer weiter erhöhen zu müssen, aktuell die für den sexuellen Missbrauch von Kindern und für Kinderpornografie, die nun zum Verbrechen werden sollen. Doch ist das wirklich sinnvoll?

Bestandsaufnahme

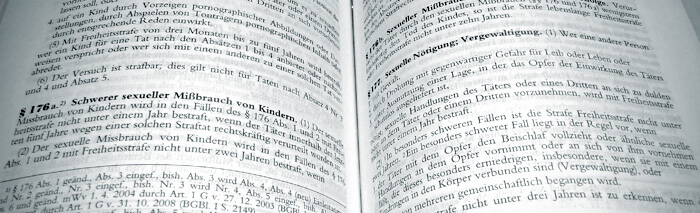

Der sexuelle Missbrauch von Kindern ist gemäß § 176 StGB mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bedroht. Das ist aber nur der Strafrahmen für jeden einzelnen Fall innerhalb dessen der Richter die konkrete Strafe bestimmen kann. Der sexuelle Missbrauch kann vergleichsweise harmlos vonstatten gehen oder sehr schwerwiegend sein – letztere Fälle sind allerdings von § 176a StGB erfasst. Bei diesem schweren sexuellen Missbrauch beträgt die Strafe nicht unter zwei Jahren und reicht theoretisch bis zur Höchststrafe von 15 Jahren. Und jetzt kann man sich fragen: Was soll ein Täter bekommen, der ein Kind beiläufig kurz und kaum wahrnehmbar über der Kleidung am Po berührt? Bei schwerwiegenden Fällen stellt sich die Frage freilich gar nicht, denn bei einer Mindeststrafe von zwei Jahren ist die Aussetzung der Strafe zur Bewährung praktisch ausgeschlossen.

Oft wird eine mögliche Traumatisierung des Kindes als Grund für härtere Strafen ins Feld geführt. Aber ist das wirklich so? Ist ein Kind lebenslang traumatisiert durch den einmaligen, kaum bemerkten Griff an den Po? Oder resultiert die Traumatisierung vielmehr aus dem folgenden Strafverfahren? Hier sind quälende Befragungen meist unumgänglich und härtere Strafen führen zu allererst zu mehr Verteidigungsaktivitäten. Ob diese im Einzelfall sinnvoll und zielführend sind, darf angezweifelt werden. Gut gewollt heißt nicht immer gut gemacht!

Nun sollen aber nicht nur die Strafen für sexuellen Missbrauch erhöht werden, sondern auch für die Verbreitung und den Besitz von Kinderpornografie. Die Verbreitung, der Erwerb und das öffentlich Zugänglichmachen sind derzeit mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in gewerbsmäßigen Fällen oder als Mitglied einer Bande von sechs Monaten bis zu zehn Jahren strafbar. Hier soll jede Tat, also die Verbreitung einer Datei mit mindestens einem Jahr und somit als Verbrechen bestraft werden.

Noch drastischer erweisen sich die Pläne für den Besitz von Kinderpornografie: Hier soll die Strafe für jede Datei von Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren auf mindestens ein Jahr angehoben werden. Es würde also gar keinen Unterschied mehr machen, ob jemand ein Bild nur besitzt oder sogar verbreitet.

Verbrechen und Bewährung

Derartige Fälle zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass die Täter jeweils viele hunderte, tausende oder gar hunderttausende solcher Dateien auf ihren Festplatten speichern. Die Einstiegsschwelle markiert dann die Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe. Die Strafe könnte dann jedoch nur zur Bewährung ausgesetzt werden, wenn ganz besondere Umstände vorliegen. Häufig ist die Mindeststrafe jedoch völlig belanglos, eben weil die Täter derartig viele Dateien auf ihren Computern verwahren.

Die Fälle sind aber auch deshalb besonders, weil die Täter meist nicht pädophil sind, sondern im Gegenteil häufig sogar selbst in der Kindheit Opfer sexuellen Missbrauchs, von Vernachlässigung oder Misshandlung geworden sind. Ganz überwiegend handelt es sich um höchst unsichere Beschuldigte mit geringem Selbstwertgefühl, die im Leben ohnehin schon ein großes Paket mit sich herumzutragen haben. Was sollen diese Täter im Gefängnis? Wäre es nicht viel sinnvoller, ihnen eine vernünftige Therapie zuteil werden zu lassen? Diese findet im Gefängnis wenn überhaupt nur sehr eingeschränkt statt.

Warum mischt sich die Politik überhaupt in die Strafzumessung ein? Hat die Regierung so wenig Vertrauen in ihre Richter und deren Urteile im Namen des Volkes? Würden diese Richter Täter, die Kinder zu Opfern gemacht haben, einfach grundlos mit milden Strafen belohnen? Urteilt die Politik da nicht eher genauso ahnungslos wie die Öffentlichkeit, da sie die Verfahren und Schicksale nur aus der Presse kennen? Oder geht es in Wahrheit nur um Volkes Zorn?

Was ist gerecht?

Jeder wünscht sich wohl Gerechtigkeit. Aber was ist gerecht? Jemanden mit einem Faustschlag den Kiefer zu brechen, wird wohl bei einem Ersttäter nur in wenigen Fällen mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr geahndet werden. So ist zumindest meine Erfahrung (außerhalb Bayerns)! Sollte deshalb jemand, der ein kinderpornografisches Bild auf der Festplatte hat, höher bestraft werden als jemand, der einem anderen den Kiefer gebrochen hat?

Das Albumcover mit dem passenden Titel „Virgin Killer“ der Band „Scorpions“, erschienen 1976, zeigt ein nacktes zehnjähriges Mädchen namens Jacqueline, dessen Genitalien durch eine gesprungene Glasscheibe verdeckt werden. Wenig zweifelhaft dürfte es sich nach der Definition in § 184b StGB um eine kinderpornografische Aufnahme handeln. Das Album wurde weltweit über eine Million Mal verkauft.

Würde diese Schallplatte bei einem Finanzbeamten, Polizisten oder Lehrer zuhause gefunden werden – was würde passieren? Der Richter wäre dazu gezwungen, die Mindeststrafe von einem Jahr zu verhängen. Mit allen dramatischen Folgen: Entfernung aus dem Dienstverhältnis unter Verlust sämtlicher Versorgungsbezüge wie der Pension. Ist das gerecht?

Apropos: Haben Sie gerade nach dem Plattencover gegoogelt? Herzlichen Glückwunsch, denn dann sind Sie nun auch im Besitz kinderpornografischer Schriften. Denn nach einer (meines Erachtens falschen) Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts genügt für den Besitz das Laden von Dateien in den Browser-Cache. Suchen Sie sich schon einmal einen guten Anwalt!

Härte oder Hilfe?

In einem lesenswerten Streitgespräch diskutieren Prof. Elisa Hoven und Prof. Jan Bockemühl über die Frage, was sinnvoller ist: Härte oder Hilfe? Was hier besonders an den Fragen der „ZEIT“ deutlich wird, ist dass die Vorstellung über Kinderpornografie oder Kindesmissbrauch oft in die schlimmst vorstellbaren Kategorien driftet – diese Fälle sind aber in der absoluten Minderzahl. Missbrauchsfälle wie die Verbrechen in Bergisch Gladbach und Lüdge sind absolute Ausnahmen. Dies wird leider sehr oft verkannt.

Welchen Sinn macht es, über eine Mindeststrafe zu diskutieren, wenn man von diesen zurecht erschreckenden Fällen berichtet, in denen das Gericht sicher zu hohen Strafen kommen wird? Das ist überflüssige Symbolpolitik, die allenfalls das übergriffige Misstrauen der Politik in die Rechtsprechung verdeutlicht.