Heribert Prantl greift heute unter dem Titel „Warum Mord nicht gleich Mord ist“ die Reformbemühungen um den Mord-Tatbestand auf, nachdem die Diskussion auf Initiative von Schleswig-Holsteins Justizministerin Anke Spoorendonk einmal mehr aufflammte. Auch Thomas Fischer, Vorsitzender des 2. Strafsenats am Bundesgerichtshof und Autor des wichtigsten Strafrechts-Kommentars, hält eine Reform für längst überfällig und spricht in einem Gastbeitrag in der „Zeit“ sogar von einer „braunen Schleimspur“.

Nicht-Juristen halten einen Totschlag gewöhnlich für eine Art Tötung im Affekt und Mord für eine gut überlegte und genau geplante Tötungshandlung. Damit liegen sie gar nicht so falsch – schließlich entbehrt dies nicht einer gewissen Logik und entsprach bis 1941 der tatsächlichen Rechtslage. Danach wurde der Mordparagraph jedoch entsprechend der Tätertypenlehre von führenden NS-Juristen reformiert. Maßgeblich an dieser Entwicklung beteiligt war der spätere Richter am Volksgerichtshof Roland Freisler, damals noch als Leiter der Abteilung Strafrecht in der Akademie für Deutsches Recht, die ein neues „Volksgesetzbuch“ im nationalsozialistischen Sinne planten. Der gesetzliche Tatbestand des Mordes wurde ersetzt durch das Zerrbild eines „Tätertyps“, das Freisler in Deutsche Justiz (DJ) 1939, 1451 so beschrieb:

„Der Gesetzgeber hat ihn nicht durch Zusammensetzung von Tatbestandsmerkmalen konstruiert. Er hat ihn ganz einfach hingestellt. Damit der Richter ihn ansehen und sagen kann: Das Subjekt verdient den Strang.“

Besonders schwerer Totschlag ist nicht gleich Mord

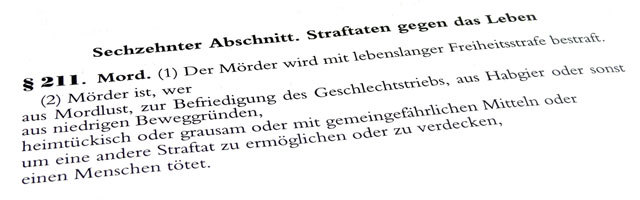

Im Prinzip gilt diese Konstruktion des Mordtatbestandes bis heute. Um aus dem Totschläger einen Mörder zu machen, muss dieser aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln töten oder etwa, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Wie Prantl richtig feststellt, finden sich dann im Urteil meist hässliche Adjektive, die die Gesinnung des Täters beschreiben: „verwerflich“, „verächtlich“, „auf tiefster Stufe stehend“ und dergleichen mehr. Sollte der Mordbegriff aber nicht besser „handlungsorientiert“ sein?

Die Kritik von Fischer geht allerdings um einiges weiter und betrifft auch seine Richterkollegen. Diese würden die Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag zu unscharf ziehen: Ein „Totschlag im besonders schweren Fall“ komme in der Praxis so häufig vor wie eine vollständige Sonnenfinsternis, schreibt er in der „Zeit“. Wer an einer Tötung etwas „besonders Schweres“ finden möchte, wende und prüfe die Mordmerkmale solange, bis ihm eines passend erscheine. Schließlich warnt Fischer mit deutlichen Worten:

Kennen wir „das Subjekt“ nicht noch immer? Den „typischen Betrüger“, den „Vergewaltiger“, den „Raser“, den „Sozialschmarotzer“? Hören oder lesen wir nicht allenthalben, dass „der Kinderschänder“ einer sei, der „mindestens lebenslang“ verdient?

Heimtücke ist das Mordmerkmal der Schwachen

Diese ideologischen Altlasten zwingen Richter regelmäßig zu unbefriedigenden Verrenkungen, um „gerecht“ empfundene Urteile zu produzieren. Das prominente Beispiel dafür ist wohl der Prozess gegen Marianne Bachmeier, die im Lübecker Landgericht den (mutmaßlichen) Mörder ihrer Tochter erschoss – von hinten. Die darauffolgende Anklage wegen Mordes rief landesweit eine Empörungswelle hervor und konnte nur aufgrund einer Hilfskonstruktion fallen gelassen werden: Man unterstellte Bachmeier, die „Heimtücke“ ihrer Handlung nicht erkannt zu haben.

Zu einer Gerechtigkeitslücke führen die Mordmerkmale auch im sogenannten Haustyrannenfall. Zwar wird eine Frau, die nach einem jahrelangen Ehe-Martyrium nachts ihren Ehemann, den Haustyrannen, tötet nicht mit lebenslanger Haft wegen heimtückischen Mordes bestraft, wie Prantl schreibt – hier nimmt die Rechtsprechung regelmäßig wegen der vorausgegangenen Misshandlungen eine Strafmildung gem. § 49 Abs. 1 Nr. 1 StGB vor (Rechtsfolgenlösung). Trotzdem sehen Experten wie der Jura-Professor Helmut Gropengießer, der 2008 zu diesem Thema promovierte, darin eine „hanebüchene Verbiegung des Gesetzes“.

Und wie wäre Marianne Bachmeier (die zugab, den Mörder ihrer Tochter „nach reiflicher Überlegung erschossen zu haben, um Recht über ihn zu sprechen, und um ihn daran zu hindern, weiter Unwahrheiten über ihre Tochter zu verbreiten“) nach dem bis 1941 geltenden Rechtszustand zu bestrafen gewesen?

Diese Frage stellte sich in dem Prozess überhaupt nicht. Das „Geständnis“, wenn man dieses überhaupt als solches bezeichnen will (es erfolgte erst ein Jahr vor ihrem Tode in einer Talkshow), war nicht Gegenstand der Hauptverhandlung. Sie musste also zu diesem Zeitpunkt als Affekttäterin gelten.